Les tensions entre Pékin et New Dehli se concrétisent aux confins frontaliers des deux pays. Le présent papier met en lumière la permanence des crispations géopolitiques entre les deux géants asiatiques, en dépit d’un récent accord en 2024 traduisant la volonté commune d’apaisement. Le papier rappelle ces faits et les replace dans le contexte plus global de la relation sino-indienne. Une compétition bilatérale sino-indienne qui devient structurante pour l’ensemble des relations entre puissances présentes en Indopacifique. Le papier aborde enfin les enjeux clefs liés à cette rivalité entre l’Inde et la Chine, au titre desquels un possible syndrome de « piège de Thucydide » intra-asiatique.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent pas le CNAM.

Les références originales de cet article sont Anouchka Dumetz, Fabien Delheure, « La frontière sino-indienne : une mise en lumière des rivalités entre Pékin et New Delhi » », Bibliothèque de l’Ecole Militaire (BEM), Infoveilles n°65 du 22 avril 2025 du 02 avril 2025. Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être consultés sur le site de la Bibliothèque de l’Ecole Militaire (BEM).

Le 21 octobre 2024, l’Inde a annoncé un accord frontalier avec la Chine au Ladakh[1]. Ce compromis laisse espérer une relative détente entre les deux géants asiatiques, quatre ans après leur affrontement militaire au même endroit[2]. Néanmoins, l’évolution des relations globales entre les deux pays rivaux pose toujours question, et cette frontière reste un véritable sujet de crispation entre New Delhi et Pékin.

FAITS

La mise en œuvre effective de cet accord sino-indien a été constatée entre la fin octobre (retraits militaires des deux parties) et début novembre 2024 avec la reprise de patrouilles indiennes « coordonnées » avec les forces chinoises à Depsang et Demchok à l’Est du Ladakh[3]. La Chine peut aussi patrouiller dans le Yangtse (Arunachal Pradesh[4]). De plus, cet accord a été suivi le 23 octobre 2024 par la première rencontre depuis cinq ans entre les dirigeants indien et chinois lors du sommet des BRICS à Kazan. Cela souligne la volonté commune d’éviter une escalade militaire à la frontière[5] et de normaliser leurs relations, comme l’a confirmé Narendra Modi en mars 2025.

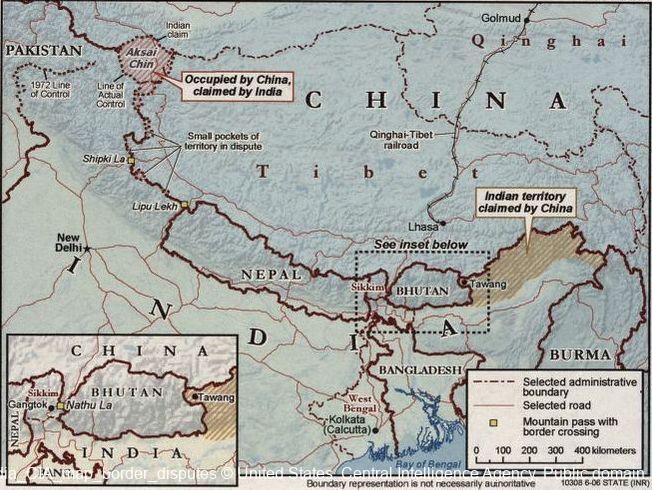

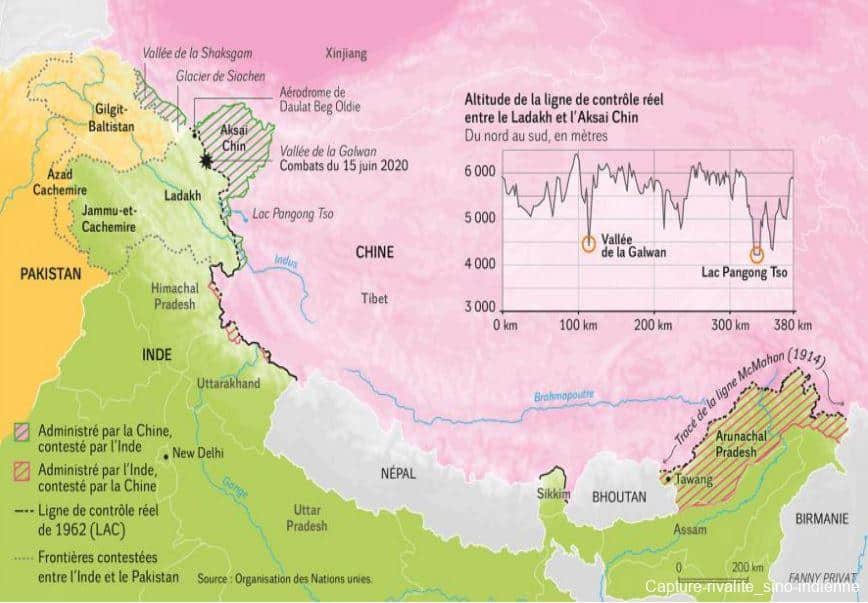

New Delhi et Pékin continuent néanmoins de revendiquer des territoires le long des 3 488 km de la Line of Actual Control (LAC) dans les régions du Ladakh, de l’Arunachal Pradesh ainsi que de l’Aksaï Chin[6]. Ces zones frontalières disputées connaissent depuis plusieurs années une militarisation massive. Xi Jinping a en particulier approuvé en mars 2023 un renforcement de l’unité locale du PCC dans les zones frontalières. Côté indien, l’objectif est d’empêcher toute forme de stabilisation de la présence chinoise en s’appuyant aussi sur une surveillance satellitaire des mouvements de l’APL sur l’ensemble des zones frontalières contestées. Dans ces dernières, comme Pékin, New Delhi mène par ailleurs un vaste programme d’infrastructures, dont le tunnel reliant le Cachemire au Ladakh inauguré en janvier 2025. L’établissement d’un China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) qui doit s’étendre de la région chinoise du Xinjiang jusqu’au Pakistan, traversant des zones revendiquées par l’Inde (dont le Cachemire), accroît par ailleurs les tensions régionales.

CONTEXTE

Les tensions frontalières récurrentes s’ancrent dans des racines historiques[7]qui ont constamment empêché une normalisation complète de la relation bilatérale. Un tracé précis de leur frontière commune[8] n’a jamais été clairement défini après la fin du « Raj » britannique[9] (Pékin ne reconnaît pas par exemple la « ligne McMahon » entre l’Arunachal Pradesh et le Tibet), entraînant une brève guerre frontalière dans l’Himalaya en 1962 et une défaite indienne. La rivalité s’est accentuée jusqu’en juin 2020 où s’est produit dans la vallée de Galwan au Ladakh un accrochage militaire entre soldats indiens et chinois (20 morts indiens et 35 chinois selon le renseignement américain) à plus de 4 000 mètres d’altitude, les deux États s’accusant d’être l’instigateur de l’attaque. Depuis, les revendications territoriales des deux pays dans cette région sont de plus en plus affirmées et font de cette frontière une des zones les plus militarisées au monde.

L’accès aux ressources hydrauliques accroît depuis plusieurs années les revendications territoriales locales. Ces ressources s’avèrent en effet cruciales pour répondre à l’augmentation de la demande en eau d’une population indienne en forte croissance, aux besoins de l’industrie chinoise ainsi qu’aux besoins agricoles des deux pays[10]. L’Himalaya traversant les régions contestées devient ainsi de plus en plus convoité car situé au centre du dispositif d’approvisionnement en eau des deux États[11]. La Chine prévoit de mettre en œuvre des transferts entre différents bassins hydrauliques provenant des plateaux tibétains et traversant en partie l’Inde. Ces projets qui peuvent affecter le débit en eau des fleuves transfrontaliers indiens cristallisent les tensions. Les programmes les plus controversés actuellement concernent la construction de barrages chinois sur les fleuves Brahmapoutre et Yarlung Tsangpo (ce dernier a été approuvé en décembre 2024), qui affecteront la culture irriguée des régions indiennes alentour au bénéfice de la Chine. Entre 2021 et 2025, Pékin a en particulier alloué plus de 25 milliards de dollars dans le développement d’infrastructures hydrauliques à la frontière tibétaine. Les ministres des Affaires étrangères du QUAD (Quadrilateral Security Dialogue[12]) ont ainsi exprimé, le 3 mars 2023, leurs inquiétudes concernant la militarisation et la privatisation croissante des ressources du plateau tibétain[13], « château d’eau de l’Asie », comme autant de moyens de pressions chinois sur les États voisins dont l’Inde.

Cette rivalité frontalière se reflète également dans l’océan Indien. Sur le plan stratégique, les deux puissances se livrent une guerre d’influence dans l’océan Indien, et plus généralement en Asie. L’adoption par New Delhi du concept américain d’« Indopacifique » en 2018 signalait déjà la perception indienne d’un « encerclement » chinois[14] (Himalaya, Pakistan, océan Indien, Birmanie). Un des axes majeurs de la politique étrangère indienne, « Neighbourhood First », vise par conséquent à desserrer cet étau[15]. Les ministres indien et chinois des Affaires étrangères effectuent des déplacements réguliers dans la région[16]. Pékin développe notamment son influence du Népal au Sri Lanka et aux Maldives, dans « l’arrière-cour » indienne. L’accord de libre échange entre la Chine et l’île Maurice, conclu début 2021, a été rapidement suivi par son équivalent indien et, en mars 2025, par un « partenariat stratégique renforcé » indo-mauricien.

La stratégie adoptée par Delhi prend aussi la forme d’un engagement communautaire (Centre culturel Indira Gandhi à Maurice, l’un des plus grands au monde). La Chine adopte quant-à-elle une diplomatie du « carnet de chèques » et se concentre sur des investissements principalement économiques[17]), la construction de zones portuaires, militaires, ou d’infrastructures. Celle du port d’Hambatota au Sri Lanka, financée à 85 % par la Chine[18], incarne un des grands projets visant à développer l’influence de Pékin dans la région tout en servant ses intérêts économiques (contrôle du port pour 99 ans obtenu en 2017 en échange de l’effacement d’un milliard de dollars de dettes). Visant à contester la position de l’Inde en tant qu’hégémon dans l’océan Indien, la marine de l’Armée populaire de libération (APL-M) a également renforcé sa présence avec la création d’une base militaire à Djibouti en 2017[19], à côté de ses homologues française et américaine. Cette installation à l’entrée du détroit de Bab-el-Mandeb et à l’ouest de l’océan Indien, point névralgique du commerce mondial, offre aussi à Pékin un accès stratégique à l’espace Indopacifique.

La compétition entre Pékin et New Delhi structure aujourd’hui les relations en Indopacifique[20]. L’accroissement de cette rivalité à la frontière et dans la région, additionné à la coopération sino-pakistanaise, pousse depuis plusieurs années l’Inde à revoir son principe de neutralité. Ennemi « historique » de l’Inde avec laquelle le différend sur le Cachemire n’est pas réglé, le Pakistan ne cesse en effet de se rapprocher de la Chine, notamment dans le cadre du projet chinois des nouvelles « Routes de la soie » qui implique la

construction de nombreuses infrastructures au Pakistan. En mai 2023, la Chine et le Pakistan se sont d’ailleurs engagés à approfondir leurs relations bilatérales et leur coopération agricole et technologique, tout en accélérant la construction du CPEC[21]. Membre de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) comme le Pakistan depuis 2016, l’Inde a participé à la relance du QUAD en 2017. Cela répond à sa volonté stratégique d’équilibre et de renforcement de ses partenariats[22] face à la perception d’une menace chinoise croissante.

Les coopérations multiformes indiennes s’élargissent et s’intensifient à mesure que la rivalité sino-indienne augmente[23], en particulier avec les pays occidentaux mais aussi avec la Russie. La collaboration indo-américaine a déjà montré son potentiel en décembre 2022, lorsque l’armée indienne a réussi à stopper l’avancée de l’APL dans le Yangtse près de Tawang, un territoire stratégique de l’Arunachal Pradesh[24]. L’Inde augmente également son partenariat industriel et opérationnel avec la France. La rencontre du ministre français des Armées avec son homologue indien Rajnath Singh en octobre 2023 à l’occasion du 5e dialogue annuel Inde-France sur la défense, ou la participation de régiments français à l’exercice indien Tarang Shakti en juin 2024, ont notamment souligné cette coopération franco-indienne[25]. La tournée d’E. Macron en Indopacifique de juillet 2023, et sa visite en Inde en janvier 2024, illustrent la volonté de la France de se repositionner dans la région tout en renforçant son partenariat stratégique avec New Delhi (« Horizon 2047 »), d’autant plus après le revers français face à l’AUKUS[26] anglo-saxon.

Enfin, le fait que l’Inde soit devenu en 2023 le pays le plus peuplé du monde a également rebattu les cartes dans la région. La population indienne compte désormais 1,429 milliard d’habitants selon les Nations unies. Cet accroissement, véritable motif de fierté nationale, confère désormais à l’Inde un poids et une légitimité supplémentaire sur la scène internationale. A l’inverse, la baisse de la population observée en Chine depuis au moins 2022 (1,408 milliard d’habitants en 2024), couplée à un vieillissement accéléré de la population, inquiète les autorités chinoises. Selon les projections, d’ici 2035, les plus de 60 ans passeront de 254 à 400 millions d’habitants en Chine. Ce revirement démographique constitue un véritable défi stratégique pour Pékin, aux plans aussi bien économique que militaire. La puissance chinoise ne peut en effet plus se targuer de posséder « la plus grande population mondiale », d’autant que l’Inde disposera aussi vers 2030 de la plus importante population active mondiale.

ENJEUX

Des litiges territoriaux sino-indiens entre apaisement et regain de tensions. En dépit de l’accord de désengagement au Ladakh, la tendance au développement des capacités militaires dans les zones frontalières laisse envisager deux scénarios principaux. Premièrement, ces renforcements réciproques augmentent un sentiment d’insécurité des deux côtés de cette frontière sino-indienne pouvant à terme mener à un conflit[27]. L’Inde a en effet annoncé fin 2024 vouloir doubler le budget de l’Eastern Command, responsable du Sikkim et de l’Arunachal Pradesh frontaliers[28]. A l’inverse, l’augmentation des systèmes de surveillance et de renseignement indo-américains à la frontière peut contribuer à dissuader la Chine et lui faire privilégier une « solution globale mutuellement acceptable », comme lors de la 23e réunion des représentants spéciaux sino- indiens en décembre 2024 (après une interruption là aussi de cinq ans). Ce qui n’empêchera pas Pékin de maintenir en parallèle une pression sur New Delhi via des actions « hybrides » le long de la LAC dès qu’elle le jugera stratégiquement utile. L’accord d’octobre 2024 améliore en effet la gestion bilatérale de cette frontière mais ne résout pas le conflit lui-même dans les zones contestées.

Un « bénéfice » à long terme pour la modernisation des capacités de défense indiennes[29]. Les États-Unis intensifient leurs exportations de technologies et d’équipements militaires en Inde[30] (F-35 discutés en février 2025) dans l’objectif de renforcer la coopération entre leurs BITD respectives et au-delà d’accroître leur influence globale sur le pays face à la Chine. New Delhi n’a jusqu’ici jamais été touchée par le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) qui sanctionne les signataires de contrats d’armements avec la Russie. Pourtant, dans l’objectif aussi de se poser en « contrepoids » asiatique à la Chine, l’Inde se tourne également vers Moscou qui reste son premier fournisseur d’armes avec une part de 36 % entre 2020 et 2024, bien qu’en baisse depuis la guerre en Ukraine à partir de 2022. De plus, la visite de Narendra Modi en France le 14 juillet 2023 répondait aussi à l’enjeu stratégique d’une nouvelle commande d’armements français : trois sous-marins de Naval Group et 26 Rafale fabriqués par Dassault[31] (validation indienne pour ces derniers en avril 2025). Paris bénéficie de ce fait de la volonté de l’Inde de ne pas dépendre d’un seul fournisseur et est devenue le 2e vendeur d’armements à l’Inde en 2020-2024[32]. Les deux États partagent aussi les mêmes inquiétudes devant la progression de l’influence chinoise en Asie, notamment dans l’océan Indien ou, aux yeux de Paris, en Nouvelle-Calédonie. Ce rapprochement est multiforme comme l’a encore illustré le sommet sur l’intelligence artificielle à Paris en février 2025, en présence du Premier ministre indien.

L’acquisition de ces armements souligne la volonté de New Delhi de moderniser son outil de défense, en particulier ses capacités balistique, nucléaire et navale. Malgré un « dilemme » stratégique et capacitaire avec l’océan Indien au sud, New Delhi entend réduire sa vulnérabilité frontalière au nord en atténuant l’asymétrie avec les forces armées chinoises[33] et en conservant sa supériorité sur celles du Pakistan. Ce dernier a annoncé fin 2024 l’acquisition de 40 chasseurs furtifs chinois J35 (variante exportée du J-31) à partir de 2026[34] et dépend encore plus financièrement de Pékin avec le CPEC. La décision sino-pakistanaise en janvier 2025 d’une ouverture permanente de la Karakoram Highway, qui traverse le Gilgit-Baltistan (partie du Cachemire sous l’autorité d’Islamabad), est ainsi un des symboles du resserrement des liens entre les deux États. Au-delà, l’Inde améliore également l’expérience militaire de ses troupes en participant activement à des exercices conjoints, dont le plus important au monde dans le domaine maritime militaire (« RIMPAC ») en juillet 2024 ou en janvier 2025 réunissant entre autres l’Inde, l’Indonésie, les États-Unis et le Carrier Strike Group français (« La Pérouse[35] »). New Delhi vise de la sorte un renforcement de l’interopérabilité de ses armées avec des partenaires diversifiés dans cette région. Deuxième importateur mondial d’armes en 2020-2024 (juste derrière l’Ukraine) malgré l’initiative gouvernementale « Make in India », l’Inde possède le 3e budget militaire au monde avec 83,6 milliards de dollars, après les États-Unis et la Chine (horsRussie en guerre). Cette politique indienne sert à long terme l’amélioration qualitative de ses forces armées, même si le maintien jusqu’ici d’importants effectifs sur sa frontière nord pèse sur ses arbitrages budgétaires de défense. Dans une logique de « dilemme de sécurité »[36], ce renforcement des capacités indiennes peut néanmoins aussi accroître les tensions avec Pékin, qui dénonce un nouveau « containment » à son encontre sous l’impulsion de Washington.

La montée en puissance de l’Inde augmente le risque de « piège de Thucydide asiatique »[37] avec la Chine. Si l’Inde est devenue la première puissance démographique mondiale, le pays connaît également une forte croissance (6,5 % en 2024) désormais supérieure à celle de la Chine, amorçant un rééquilibrage économique sino-indien[38]. L’Inde a déjà accédé en septembre 2023, 75 ans après son indépendance, au statut de 5e puissance économique mondiale devant le Royaume-Uni et la France[39], et doit atteindre le 3e rang d’ici 2030. Cette dynamique permet de creuser l’écart démographique avec la Chine et de la rattraper progressivement sur les plans économique et militaire, même si le PIB chinois est encore cinq fois plus élevé. De ce fait, la crainte de Pékin de voir sa puissance contestée à terme dans la région peut l’amener à réaffirmer son leadership en raidissant son attitude notamment face à New Delhi de l’Himalaya à l’océan Indien, même si un conflit ouvert reste peu probable à ce jour. Pour l’heure, l’accord frontalier, bien qu’incomplet, et le besoin indien d’investissements étrangers sont des facteurs de « détente » relative avec lesquels la Chine cherche à limiter le rapprochement Inde-USA qu’elle perçoit comme un affaiblissement de sa position stratégique. Pourtant, malgré la proximité affichée entre le président Trump et

Narendra Modi à Washington en février 2025, il ne s’agit pas d’une alliance stricto sensu. New Delhi poursuit son « non-alignement 2.0 »[40], ou « multi-alignement », visant surtout ici à montrer sa fermeté sans provoquer Pékin. Cette dernière perçoit ainsi le QUAD comme une future « OTAN asiatique » que ne souhaite en fait pas l’Inde à ce jour. De plus, le dragon chinois a aussi besoin de développer ses exportations afin de relancer son économie, notamment vers l’immense marché indien dont l’accès a été réduit suite aux incidents frontaliers de juin 2020. Cela n’a toutefois pas empêché la Chine de devenir en 2024 le 1er partenaire commercial de l’Inde devant les États-Unis.

En dépit de l’accord frontalier et de la rencontre au sommet des BRICS en octobre 2024, la méfiance réciproque persiste toutefois, liée à la conscience des deux parties d’être les deux grands rivaux asiatiques, voire mondiaux, du XXIe siècle.

References

Par : Anouchka DUMETZ

Fabien DELHEURE

Source : Bibliothèque de l’Ecole militaire