L’utilisation de termes flous pèse sur la rigueur conceptuelle et sur l’analyse des contextes géopolitiques contemporains. Les expressions « Sud profond » ou « Sud global » soulèvent ainsi à ces égards divers enjeux que le présent papier questionne. Entre risque de faux sens et besoin de définitions claires, pertinentes, l’auteur met également en exergue la complexité, la diversité des contestations de l’ordre international, comme le dénominateur commun qui les rassemble.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent pas le CNAM.

Les références originales de cet article sont : Jean-Jacques Kourliandsky, « Mots tiroirs au défi d’une géopolitique liquide : l’exemple du « Sud profond » », Fondation Jean Jaurès, Publications / International du 02 avril 2025. Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être consultés sur le site de la Fondation Jean Jaurès.

Le « Sud profond » ou « global » est un concept qui allait de soi jusqu’au discours de rupture prononcé par le président des États-Unis, Donald Trump, le 20 janvier 2025. Selon le journaliste nord-américain Fareed Zakaria, la fracture la plus significative revendiquée dans ce discours, est celle du retour au monde d’hier, à « la realpolitik du XIXe siècle […] définie par les ambitions et les intérêts[1] ». « Rien de trompeur comme le mot », avait écrit en son temps et de façon prémonitoire Victor Hugo[2]. Comment comprendre que l’émergence évidente du « Sud global » en 2024 risque désormais de perdre sens et contenu pour une durée indéterminée ? Le mot correspondait-il à ce qu’il semblait dire ? Ou relevait-il d’un discours répondant à une logique plus mobilisatrice et engagée que scientifique ?

Le « Sud profond » – ou le « Sud global » – est un concept géopolitique qui s’est généralisé ces dernières années dans les mondes associatif, journalistique, universitaire et partisan. Il associe un nom, « Sud », à l’adjectif « global » ou, parfois, « profond. » Il est le plus souvent utilisé comme allant de soi. Mais quelle est sa pertinence ? Les auteurs usant de ces deux mots, souvent sans définition préalable, en ont pourtant présenté les conséquences prévisibles dans les affaires du monde. Les contributions publiées permettent ainsi de mesurer à la fois l’importance du périmètre d’utilisation de ce terme, ainsi que les incertitudes liées à celle-ci, que, paradoxalement, les auteurs reconnaissent.

Dans Le Sud global, d’objet à sujet de l’ordre international[3], Shiv Shankar Menon, diplomate indien, expose les limites scientifiques d’un concept qu’il valide en raison de sa forte capacité mobilisatrice et dont il conteste les critiques anglo-saxonnes et occidentales, tout en en admettant le caractère imprécis. Ledit concept « est de plus en plus à la mode », dit-il, bien qu’il s’agisse d’« un terme vague […] ayant évolué au fil du temps ». « Il est donc difficile », ajoute-t-il, « d’être précis en utilisant un concept peu rigoureux ». Ce qui ne l’empêche pas de justifier la pertinence du terme, au nom de ses vertus politiques. Selon lui, l’existence d’un « pouvoir global » au niveau mondial doit conduire les acteurs périphériques et dépendants à inventer de nouvelles stratégies leur permettant de prendre part aux décisions. La formule « Sud global » est porteuse de « valeurs contestataires de l’ordre international occidental » ; « reste à savoir », conclut-il, « si elles vont réussir à s’imposer […] compte tenu de nombreuses variantes et changements de direction[4] ».

La plupart de celles et ceux qui dissertent sur le « Sud global » ou « profond », tout en reconnaissant leur incapacité à en donner une définition claire, revendiquent, comme l’ambassadeur indien, le recours à son usage, par nécessité militante. L’association de ces deux mots, « Sud » et « global », serait justifiée par son pouvoir de polarisation et son impact de cristallisation. Le politologue français Bertrand Badie a excellemment résumé la tension que porte le concept dès la première phrase de l’un de ses ouvrages traitant de cette question : « L’heure du Sud », écrit-il, « global ou non, a-t-elle sonnée ?[5] ». Et l’auteur de commenter : « il reste que pour l’heure, le Sud fait et refait le monde[6] ».

On ne met pas en question ici la réalité d’un concert international partagé entre dominants et dominés. On s’interroge sur la validité du concept « Sud global » opposé à celui du « Nord global », qui suppose l’existence de blocs au Nord et au Sud, homogènes, dotés de stratégies coordonnées. Ces qualificatifs normatifs supposés naturels, sans nécessité de confrontation avec le réel, ne risquent-ils pas d’être pris à contre-pied par la complexité et la brutalité d’un monde rebondissant en ballon de rugby américain ?

Digression sur les risques de faux-sens

La digression, entendue comme le réinvestissement de la complexité du réel, est pratiquée par les écrivains qui n’hésitent pas à rompre avec un style narratif le droit fil de récits trop linéaires et prévisibles. L’académicien français Dany Laferrière, d’origine haïtienne, a justifié la digression littéraire dans le Journal d’un écrivain en pyjama[7]. Le recours à ce procédé littéraire permet, dans un autre champ cadre, d’ouvrir une réflexion sur la « liquidité » – celle-ci pouvant être entendue comme insaisissable, floue, informe – de diverses expressions géopolitiques, dont « Sud global ».

Une rhétorique rationnelle peut-elle être biaisée par manipulation de l’ethnologie, de l’histoire, de la psychanalyse et de la sociologie, à des fins commerciales ou partisanes ? L’indéfinition des mots, des concepts, peuvent-ils faciliter les détournements de sens ? Y a-t-il des facteurs de risque favorisant de telles évolutions : mots polysémiques, rhétoriques de persuasion, totémisme linguistique, euphémisation du vocabulaire, détournements de sens, substitution de vocabulaire par des noms anglo-américains ?

Un mot aussi simple que celui de « Panama », par exemple, est polysémique. Il désigne à la fois un pays d’Amérique centrale, un canal interocéanique, un chapeau et une affaire financière. Le Panama qualifie d’abord une province colombienne détachée par les États-Unis en 1903 ; le canal est construit et accaparé par les États-Unis de 1903 à 1999 ; sa restitution est de nouveau menacée par Washington en 2025[8]. Le chapeau, appelé panama, en fait fabriqué en Équateur, a été popularisé en 1913 par Théodore Roosevelt, alors ancien président des États-Unis, inventeur de l’indépendance de Panama et de la spoliation du canal. Panama est aussi l’appellation de l’un des grands scandales financiers de la IIIe République française. Ces différentes acceptions permettent combinaisons, jeux argumentaires et pièges linguistiques.

Pour convaincre un interlocuteur, qu’il soit un ami, un adversaire ou un concurrent, on délaisse parfois – et souvent – l’exercice argumenté de conviction par un exercice de persuasion strictement rhétorique et dénué de fond. L’argumentation, ou ce qui en tient lieu, prend alors une dimension plus religieuse que rationnelle. La manipulation du discours et des émotions par la propagande politique, religieuse et commerciale a fait l’objet de nombreuses et riches publications[9]. Les mots, éléments constitutifs du discours, sont tout aussi concernés par ces dérives. Certains prennent une dimension totémique qui introduit une polysémie. Le nouveau sens attribué au terme prend alors valeur de vérité sans qu’une justification soit jugée nécessaire. Des travaux de linguistique politique ont éclairé les détournements et les mutations linguistiques imposés aux Allemands par le régime nazi[10]. Mais, comme l’ont montré d’autres études, un sens vient s’ajouter aux sens antérieurs et génère une confusion nécessitant une clarification normative. Au moment de la réunification, l’existence de deux allemands – l’un libéral, parlé en République fédérale allemande (RFA), et l’autre, celui de la République démocratique allemande (RDA), communiste – fonde la rédaction d’un dictionnaire permettant de passer d’un vocabulaire à l’autre[11].

Les régimes démocratiques qui se définissent comme tels sont eux aussi concernés par l’euphémisation du langage qui affaiblit sa portée et son contenu. Le chercheur français David Colon en a donné quelques exemples dans son livre sur la propagande[12] : « depuis les années 1990 [en France, NDLR] se développe un champ sémantique qui congédie le vocabulaire de la démocratie au profit de celui de la gestion. On ne parle plus de « peuple », mais de « société civile » […], de « travailleurs », mais de « capital humain », de « syndicats », mais de « partenaires sociaux » […], de « chômeurs », mais de « demandeurs d’emploi » ». Le journaliste Selim Derkaoui et le sociologue Nicolas Framont, prolongeant l’analyse, ont décrit cet état du vocabulaire comme une « guerre des mots[13] ». Ils ont ajouté à la liste de glissements – reflet, selon eux, d’un « parler bourgeois » – l’émergence de l’expression « charges patronales », en lieu et place de « cotisations sociales ».

La substitution de mots domptés par des termes anglo-américains, souvent, parfois, ou initialement mal compris, permet abus de langage et tromperies diverses, ce qu’Alex Grijelho, critique littéraire espagnol, nomme le « motif de toujours : paraître plus moderne et croire que l’on nomme quelque chose de nouveau[14] ». Cet « anglais », explique une syndicaliste de l’entreprise Alcatel-Lucent, « on nous dit que c’est la langue corporate, mais certains responsables ne connaissent même pas la signification des termes qu’ils emploient[15] ». Le mot « black » est en France une façon de parler des Noirs effaçant le passé colonial. « Il présente l’avantage de ne pas renvoyer […] à une histoire collective française […] Il s’invite chez les politiques, dans les médias, dans la publicité, la littérature […] pour adoucir la communication », a écrit dans le quotidien Libération « un Français d’origine antillaise, qui a grandi à Toulouse », et qui conclut : « je ne suis pas black. Je suis Français[16] ».

Selon les orientations des uns ou des autres gouvernements, partis politiques ou églises, certains mots à apparence neutre et d’origine scientifique ont également été détournés de leur sens premier. Des abus de langage condamnant ou diabolisant un adversaire ont été commis par instrumentalisation partisane de termes historiquement chargés de sens négatif. À droite, on qualifie la gauche démocratique de « communiste », de « génocidaire », de « populiste », de « socialiste », de « collectiviste » et, en Amérique latine, de « bolivarienne ». L’adjectif satanise l’autre sans nécessité de recourir à une argumentation quelconque. À gauche, les termes « fasciste », « génocidaire », « nazi », « populiste » sont utilisés avec la même intentionnalité pour diaboliser les droites. Originellement, ces différents mots renvoyaient chacun à une définition claire. Ils ont perdu beaucoup de leur sens scientifique et historique tant ils ont été usés et abusés de façon polémique. L’historien argentin Federico Finchelstein signale que ces termes ont été « dépouillés du sens historique qui a été le leur », pour désigner « le mal absolu[17] ». Il en fait la démonstration dans un court paragraphe de l’un de ses ouvrages : « Après l’annexion de la Crimée […] les autorités russes ont dit que l’Ukraine était le résultat d’un coup d’État fasciste. Hillary Clinton, alors secrétaire d’État, a comparé l’acte de Vladimir Poutine à ce « qu’Hitler avait fait dans les années 1930 » […] Nicolas Maduro a recouru à la menace du fascisme pour procéder à des arrestations […] En 2017 le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrit l’Europe comme fasciste et cruelle […] De l’Argentine aux États-Unis, gouvernement et opposition se traitent de « fascistes ». Donald Trump au début de son premier mandat a accusé les agences d’information de pratiques nazies ».

Le « Sud profond », ou « global », serait-il en train d’entrer dans l’une des catégories relevant des mots-valises, pseudoscientifiques et instrumentalisés à des fins commerciales ou partisanes ? Pour tous ses utilisateurs, le concept est flou et malléable. Au fil du temps, des controverses et des débats, n’aurait-il pas dérivé de l’indéfinition vers un mot pour l’essentiel volontairement clivant ?

« Sud profond » : de quoi parle-t-on ?

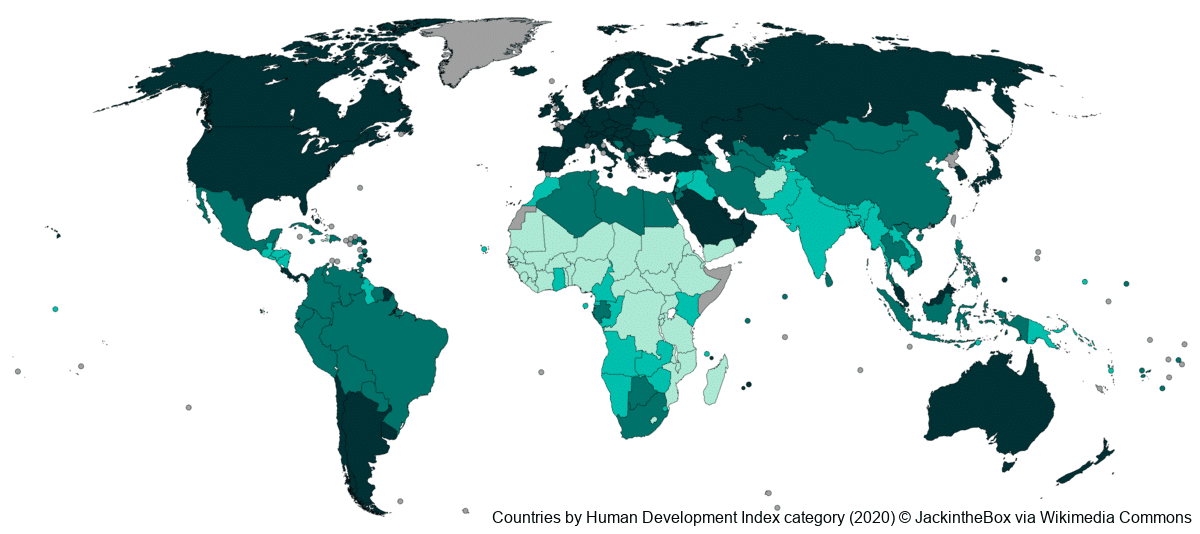

Qu’est-ce que le Sud en géographie politique et en géoéconomie ? Le « Sud » se définit d’abord dans son opposition au « Nord ». En géoéconomie, on appelle « Nord » les pays développés d’Europe et d’Amérique du Nord ; on nomme « Sud » les pays en développement d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Géopolitiquement, il oppose les donneurs d’ordre du monde à ceux qui sont contraints d’accepter leurs directives.

Pourtant, les limites entre les uns et les autres sont incertaines. Dans un livre ouvrant une réflexion sur le sens commun donné à « la distinction entre le Nord et le Sud », l’économiste et philosophe Xavier Ricard Lanata signale que celle-ci « n’a pas d’origine historique incontestable[18] ». D’autres termes ont été inventés lui faisant concurrence, bien que situés dans des champs signifiants, ne se superposant pas de manière absolue. Ils opposent pays développés et sous-développés, ou en voie de développement, monde développé occidental, monde communiste et Tiers-Monde, non alignés, Occidentaux et communistes. C’est, selon Xavier Ricard Lanata, « plus qu’un concept géographique, une métaphore[19] », confrontant espaces dominés, le plus souvent anciennement colonisés, et donc initialement pays des Suds, africains, américains et asiatiques, aux anciennes puissances coloniales, européennes et aux économies capitalistes dominantes.

Mais déjà surgissent des bémols, invalidant cette métaphore géographique. Il y a des suds au « Nord », signale le même auteur. On pense en effet aux habitats de plus en plus fermés des populations privilégiées européennes et nord-américaines, étudiés en France par Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot[20], et aux secteurs plus ou moins abandonnés, en périphérie des grandes villes (quartiers nord de Marseille) et dans les campagnes, aux zones intermédiaires entre grands centres urbains, terres des « gilets jaunes », observées de façon attentive par le géographe et essayiste Christophe Guilluy[21]. « Le Nord depuis quelques années semble faire route vers le sud », en conclut Xavier Ricard Lanata.

Quant au « Sud », poursuit le philosophe, « il a éclaté en raison de […] la mondialisation ». Un nombre significatif de pays asiatiques sont considérés comme des puissances économiques, commerciales et financières : la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. On y ajoute parfois les nouveaux pays industriels (NPI), membres de l’ASEAN : l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Sont-ils encore du « Sud » ? En 1999 se constituait le G20, directoire économique du monde, regroupant les 20 économies les plus importantes du monde. Plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine en font partie aux côtés de ceux du G7[22]. Le Conseil de sécurité comporte en permanence des représentants de tous les continents[23]. Il est vrai que cinq de ses membres sont permanents et disposent d’un droit de veto. Mais parmi eux, aux côtés des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni (« Nord »), la Chine et la Russie sont membres du groupe BRICS et parfois intégrés au « Sud profond ». Des alliances peuvent également réunir pays du « Nord » et pays du « Sud » sur un objectif partagé. Constitué en 2005, le G4 conjugue les diplomaties de deux pays dits du « Nord », l’Allemagne et le Japon, à celles de deux « Sudistes », le Brésil et l’Inde ; il unit quatre pays au PIB important, souhaitant obtenir leur entrée comme membres permanents au Conseil de sécurité.

La complexité des limites entre ces espaces est telle qu’un chercheur argentin en relations internationales, le professeur Juan Gabriel Tokatlian, a proposé de diviser le Nord en deux groupes : un Nord 1, composé des alliés des États-Unis, et un Nord 2, rassemblant les pays développés et les NPI, amis de la Chine[24]. Cette répartition qui était correcte en 2024 l’est-elle toujours aujourd’hui, après l’annonce d’un rapprochement entre Washington et Moscou ?

La formule d’un « Sud » globalement opposé à un « Nord » n’est pas aussi universelle qu’elle le paraît. Selon la convenance de ceux qui utilisent le concept, les limites du « Sud » global peuvent s’étendre au point de le rendre scientifiquement incompréhensible. Le « Sud » peut ainsi, selon les besoins de la rhétorique, inclure plusieurs pays développés ou des NPI de l’hémisphère nord, la Chine, la Russie et la Turquie.

D’autres expressions, aux périmètres différents les uns des autres, sont utilisées de façon parallèle : géoéconomique comme celle inventée par les économistes de la Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), dans les années 1960, opposant des pays centraux à des pays périphériques[25]. Il y a eu aussi pendant la guerre froide un « Tiers-Monde », extérieur au monde occidental sous tutelle des États-Unis et au monde communiste sous direction soviétique. Compte tenu du caractère militaire du clivage, les uns se trouvaient associés dans l’OTAN, et les autres dans le Pacte de Varsovie. Le Tiers-Monde n’était ni dans l’un ni dans l’autre. Il a créé des coopérations intergouvernementales en propre au sein du mouvement des non-alignés.

Accoler « profond » à « Sud » en rend la lecture encore plus difficile. Que veut dire « profond » et comment cet adjectif peut-il être entendu en géopolitique ? « Profond », dit Le Robert, est quelque chose loin de la surface, ou « difficile à atteindre ». Quelle surface doit-on ici considérer ? Pourquoi serait-il difficile à atteindre ? L’adjectif « profond » n’aide pas à clarifier les périmètres du « Nord » et du « Sud ». Qui plus est, ne révèle-t-il pas, par l’ajout du flou au flou, la tentative de masquer la diversité des contestations de l’ordre international ?

Alliance des contestataires du monde à l’occidentale

Au-delà de ces diversités, du flou des délimitations, existe un dénominateur commun négatif : le refus d’accepter la perpétuation d’un ordre international qui contraint les plus faibles et les non-Occidentaux. Ce dénominateur oppositionnel reflète une réalité diplomatique et internationale. À ce titre, il est plus pertinent que celui qui voit dans ces contestations l’existence d’alliances, de fronts et de stratégies partagées entre pays exclus, supposés membres d’une coalition portant le nom de « Sud global ». L’examen concret des dynamiques internationales conduit à valider l’existence de refus et de rejets de l’ordre occidental sans que, pour autant, ils constituent une sorte de coalition dite du « Sud global » ou « profond ».

Les positions prises sur la crise russo-ukrainienne, au « Nord » comme au « Sud », ont par exemple accentué les chevauchements géopolitiques entre un « Sud global », indéfini, ou mal défini, et un « Nord », qui semblait pourtant être, quant à lui, bien délimité. En 2022, la Russie, membre selon certains du « Sud profond », a envahi l’Ukraine, supposée partie prenante du Nord occidental et central. Cette violation par Moscou du droit international, par principe égalisateur et protecteur, a été condamnée par le Nord « central », les États-Unis et leurs alliés européens membres de l’Alliance atlantique. Mais cette agression a été également rejetée par d’autres, dont la majorité des États latino-américains. Le Nord central, au-delà de la condamnation de l’agression, a sanctionné économiquement la Russie. Mais les pays latino-américains ayant condamné l’invasion ont refusé d’appliquer les sanctions promues par l’OTAN à l’encontre de la Russie. Les trois pays latino-américains membres du G20, Argentine, Brésil et Mexique, étaient en 2022 et 2023 sur la même longueur d’onde : condamnation de l’invasion et refus des sanctions. Ils n’ont pourtant à aucun moment tenté de prendre une initiative commune dans cette enceinte ou à l’ONU, pour donner une dimension internationale à leur point de vue diplomatique. Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, la Corée du Nord, pays du « Sud », et la Hongrie, au « Nord », ont refusé de condamner la Russie. La Chine, censée se situer au « Sud », a maintenu une position compréhensive à l’égard de la Russie tout en prônant la nécessité d’une désescalade.

Depuis la prise de fonction de Donald Trump, les États-Unis ont rompu l’unité du Nord « occidental » derrière les autorités ukrainiennes, et en domino la pertinence de son organisation militaro-diplomatique, l’OTAN. Washington, jusque-là considérée comme capitale du camp « nordiste », a fait mouvement en direction de Moscou, membre du « Sud profond », en critiquant ouvertement le pouvoir de Kiev. En Europe, l’Italie a signalé sa compréhension pour Washington. France et Royaume-Uni ont souhaité un engagement militaire européen en Ukraine ; Allemagne et Espagne refusent de suivre le glissement des États-Unis en direction de la Russie, et refusent tout autant une intermédiation européenne militarisée aux côtés de l’Ukraine. Il est aujourd’hui difficile, sur ce dossier international, de classer les pays de façon cohérente dans les catégories « Nord » et « Sud » tant les positionnements sont fluctuants.

En matière économique et commerciale, « Nord global » et « Sud global » ont une pertinence relativement plus grande. Des initiatives conjointes ont été prises entre groupes de pays du Nord et groupes de pays du Sud. L’Union européenne au Nord s’est élargie en début de millénaire. La zone de libre-échange d’Amérique du Nord a été reconduite sous un autre nom en 2018. Au Sud, en 2011, l’Alliance du Pacifique a réuni quatre pays d’Amérique latine[26], et l’Alliance des États du Sahel en 2023 trois pays d’Afrique sub-saharienne[27]. Le groupe BRICS, transcontinental, entente entre Africains, Asiatiques et Latino-Américains, a pris une certaine extension géographique entre 2009 et 2024[28]. Mais la prise de fonction du président Donald Trump a rebattu les cartes. Il a rompu la cohérence du T-MEC et de l’Alliance atlantique, et donc par voie de conséquence l’unité des pays dits centraux ou occidentaux. Au Sud, les évolutions les plus puissantes ont été initiées par la Chine en 2013 avec la nouvelle route de la soie et le groupe BRICS dont le centre financier se trouve sur son territoire.

Dans une moindre mesure, les dominants (Chine, États-Unis et Russie) mènent le bal international, mobilisant selon les circonstances tel ou tel pays ou groupe de pays. Au gré de ces confrontations, des contestations apparaissent. Mais elles n’ont pas de pertinence inscrite dans la durée. Elles ne permettent pas de consolider ou de valider la polarisation entre « Nord » et « Sud », qu’ils soient « global » ou « profond ». En demeure un vent de contestations de l’ordre, plus ou moins multilatéral, construit après la Seconde Guerre mondiale et nourri de souffles variables venus selon les circonstances de divers points du globe. Pour toutes ces raisons, le recours au concept de « Sud profond » ou « Sud global », relève, sous un couvert scientifique, comme d’autres idéologies et grands paradigmes politiques (communisme, fascisme, génocide), de mots d’ordre à finalité mobilisatrice plus que d’instruments d’analyse des réalités internationales.

References

Par : Jean-Jacques KOURLIANDSKY

Source : Fondation Jean Jaurès