Alors que la menace russe s’accroit à leurs frontières, les pays baltes et la Pologne ont annoncé début 2025 leur intention de se retirer de conventions relatives à l’interdiction des mines antipersonnel et/ou des bombes à sous-munitions. Ces annonces de retrait des conventions d’Ottawa et/ou d’Oslo concernent des armes aux effets particulièrement dévastateurs pour les civils. Elles remettent plus largement en jeu également la place du droit comme boussole des évolutions à promouvoir pour favoriser la protection des non-combattants lors des conflits armés. Ce sont ces idées clefs qui structurent la réflexion menée tout au long du présent papier. Une réflexion qui met en exergue la ligne de crête entre valeurs humanistes et intérêts de sécurité.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent pas le CNAM.

Les références originales de cet article sont : Julia GRIGNON, Inès BOUFFARTIGUE-SEBASTIA, « Annonces des retraits des Conventions d’Ottawa et d’Oslo : un signal inquiétant », IRSEM, brève stratégique n°83 du 11 avril 2025. Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être consultés sur le site de l’IRSEM.

Le souhait formulé mi-mars par plusieurs pays européens de se retirer de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel se veut certes une réponse face à la menace russe mais soulève des inquiétudes quant au respect des règles du droit des conflits armés, compte tenu des effets dévastateurs de ces armes pour les civils.

Le 4 avril dernier, la journée internationale de sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte antimines a pris un tour particulier cette année en raison de deux annonces. Celle de la Lituanie d’abord, ayant pris effet le 6 mars, de son retrait de la Convention relative aux bombes à sous-munitions dite « Convention d’Oslo » et celle formulée le 18 mars par la Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vue de se retirer de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, dite « Convention d’Ottawa ». Ces deux types d’armes produisent des conséquences similaires que le contexte actuel exige de remettre en avant.

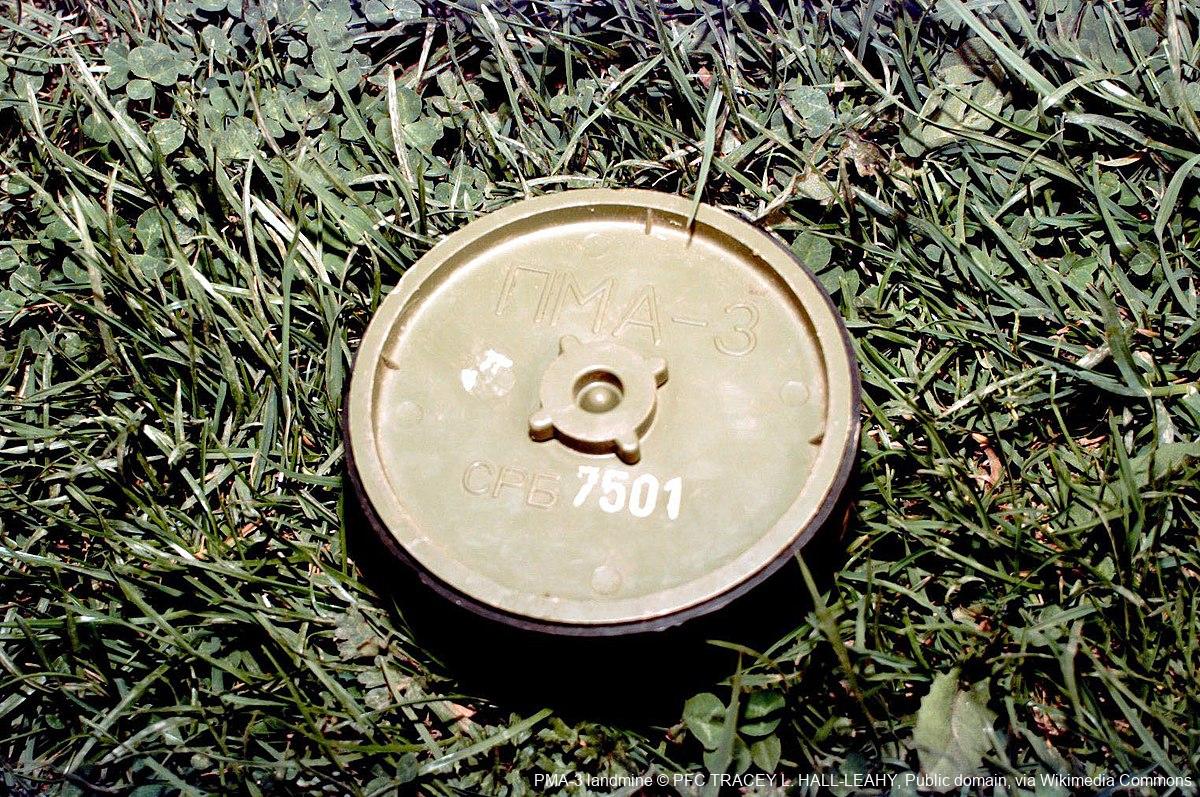

Aux termes de la Convention d’Ottawa adoptée en 1997, les mines antipersonnel sont des armes conçues « pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée[s] à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes ». Quant aux bombes à sous-munitions, la Convention d’Oslo de 2008 les définit comme suit : armes ayant vocation à se « disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives ». Ces armes produisent par nature des effets indiscriminés. Une fois posées ou larguées, elles sont incapables de distinguer entre les personnes qui pourraient en subir l’impact. Une mine se déclenche au passage d’un individu, que celui-ci soit combattant ou civil, tandis que les bombes à sous-munitions, larguées par avion ou tirées du sol, sont vouées à exploser en l’air puis à se disperser sur un large périmètre, lequel va nécessairement au-delà d’un objectif militaire précis. L’une et l’autre ont donc pour conséquence de violer l’une des règles cardinales, et coutumières, de la conduite des hostilités : la règle relative à la distinction. Celle-ci oblige les parties à un conflit armé à distinguer en tout temps entre les combattants et les objectifs militaires d’un côté, qui seuls peuvent faire l’objet d’attaques, et les personnes et les biens de caractère civil de l’autre côté, qui ne devraient jamais en subir. Au surplus, les effets de ces armes sont particulièrement dévastateurs : 84 % des victimes de mines antipersonnel sont des civils, un chiffre qui s’élève à 93 % pour les bombes à sous-munitions, dont près de la moitié sont des enfants. Pour toutes ces raisons, un grand nombre d’États ont décidé, au travers des traités d’Ottawa (165 États parties) et d’Oslo (111), d’en interdire la mise au point, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation et le transfert. Ces deux textes complètent ainsi la liste des instruments internationaux qui interdisent ou limitent l’usage de certaines armes, comme les armes chimiques ou les balles explosives, par exemple.

Par ailleurs, ces armes produisent des effets à long terme. Il arrive fréquemment que les sous-munitions n’explosent pas à l’impact et restent intactes pendant des décennies. De la même manière, les mines antipersonnel font des victimes longtemps après la fin des hostilités. Au Laos par exemple, on compte encore 80 millions d’armes à sous-munitions non explosées. Et l’Ukraine est aujourd’hui l’un des sept pays les plus contaminés par les restes explosifs de guerre. Ces armes empêchent donc aussi un retour à la normale pendant des décennies après la fin des conflits armés.

L’adoption des traités susmentionnés a eu des effets significatifs. Tandis que la Convention d’Ottawa a permis de diviser par cinq le nombre de victimes de mines antipersonnel, la Convention d’Oslo a conduit à la destruction d’1,49 million d’armes à sous-munitions et 179 millions de sous-munitions.

Il en résulte que le retrait effectif de la Convention relative aux bombes à sous-munitions par la Lituanie et la volonté des trois Baltes et de la Pologne de faire de même à l’égard de la Convention relative aux mines antipersonnel, sont très préoccupants. Cela a conduit à plusieurs prises de position de la part d’acteurs humanitaires qui y voient un « changement désastreux et inquiétant » ou encore un « mépris flagrant pour la souffrance humaine ». Plus largement, plus de soixante-dix personnes représentatives de la société civile ont estimé que ces annonces faisaient « planer la menace du retour d’une arme bannie depuis trente ans ».

Les conséquences de ces retraits – effectif ou potentiels – ne doivent pas occulter toutefois l’ensemble des règles du droit des conflits armés qui demeurent applicables dans tout conflit. Tout d’abord, les règles relatives à la distinction, à la proportionnalité et aux précautions,

doivent guider l’utilisation de tout type d’arme – avec les évidences mises en lumière plus haut concernant les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions vis-à-vis de la distinction. Ensuite, les Baltes comme la Pologne demeurent tenus par les instruments conventionnels par lesquels ils sont liés, au premier rang desquels le Protocole II à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, qui limite l’usage des mines, ou encore le Protocole V à la même convention, relatif aux restes explosifs de guerre. En outre, le droit des conflits armés n’obéit pas à un quelconque principe de réciprocité. Qu’une partie au conflit viole le droit des conflits armés ne délie pas l’autre de ses obligations. Par conséquent l’argument, avancé par exemple par le ministre des Affaires étrangères estonien, selon lequel ces armes devraient pouvoir être utilisées en raison de l’usage qu’en fait la Russie, est inopérant. En dernier lieu, les conventions d’Ottawa et d’Oslo prévoient expressément qu’en cas de décision de retrait, celui-ci ne peut intervenir avant un délai de six mois et si l’État concerné « est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé » (article 20). Autrement dit, si les pays Baltes et la Pologne sont parties à un conflit avec la Russie, avant l’expiration des six mois succédant à la notification de leur retrait de la Convention d’Ottawa, ils ne pourront utiliser des mines antipersonnel sans manquer à leurs obligations conventionnelles[1].

Ces retraits marquent néanmoins un véritable retour en arrière. Certes, ils révèlent l’inquiétude des pays Baltes et de la Pologne quant à la préservation de l’intégrité de leur territoire. Au risque d’une extension du conflit russo-ukrainien aux autres pays frontaliers de la Russie s’ajoute celui d’une reprise de la militarisation russe à la frontière estono-lettone, largement ralentie depuis février 2022. Les décisions de retrait s’inscrivent plus généralement dans une tendance au réarmement à l’échelle nationale et régionale, accentuée par l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, qui laisse planer le doute sur l’avenir de l’aide et de la présence américaines en Europe. Tandis que les budgets de la défense des pays Baltes et de la Pologne sont parmi les plus élevés d’Europe, le projet de « Ligne de Défense Baltique » à la frontière avec la Russie démontre un positionnement régional coordonné. La décision commune de retrait de la Convention d’Ottawa a néanmoins pu être considérée comme n’ayant « aucun effet sur la protection des frontières » ou comme faisant miroiter une « fausse promesse de sécurité ». L’efficacité des mines antipersonnel est mise en question depuis longtemps. L’absence de preuves du caractère indispensable des mines a déjà été mise en avant, de même que l’existence d’autres options remplissant les mêmes fonctions. Il est donc possible à la fois de poursuivre la satisfaction d’avantages militaires et de minimiser le coût humain des conflits.

Au-delà, les pays européens ne devraient jamais dévier des valeurs qui forment la communauté à laquelle ils appartiennent. Le droit, et en son sein la protection de la personne en droit international, qui a fait l’objet d’une évolution remarquable au cours des 80 dernières années malgré les assauts réguliers qu’il a subis, fait incontestablement partie de ces valeurs et devrait être systématiquement défendu. Le droit dans toutes ses composantes doit demeurer une boussole incontournable. C’est aussi en renforçant ces valeurs, et non en les affaiblissant soi-même par imitation de l’adversaire, que l’on marque son opposition vis-à-vis de ce dernier. À cet égard, on ne peut que relever le paradoxe de ces pays qui, en cherchant à se démarquer de la Russie, emploient les mêmes méthodes. Se sachant sur une ligne de crête,

les ministres de la Défense baltes et polonais ont d’ailleurs souligné que leurs pays restaient tenus par le droit des conflits armés et par l’impératif de protection des civils, en espérant l’articuler avec leurs besoins sécuritaires. Illusion à laquelle il est malheureusement difficile de se rallier, sans compter que d’autres États européens pourraient suivre le mouvement de ces retraits, au premier rang desquels la Finlande, qui a annoncé début avril son intention de se retirer de la Convention d’Ottawa.

References

Par : Julia GRIGNON

Inès BOUFFARTIGUE SEBASTIA

Source : IRSEM